– «Me voy a dormir, Leila. Hoy no puedo más. Me ducho y me acuesto. No te vayas a dormir muy tarde, aunque da igual lo que te diga, que vas a hacer lo que te dé la gana. Yo no sé a quién has salido tan nocturna». Me dice mi madre, alejándose ojerosa, cansada, con ojos tristes. Es la cara de «Otro día batallado, a ver qué losa nos toca frenar al día siguiente. Porque son días de lidiar, de combatir. 76 días de altercados. 76 días de mierdas nada mas poner mi pie en Madrid. 70 días sin pernoctar con mi hija. Llega la noche y silencio el móvil. Qué gusto. Nunca me gustó tenerlo en sonido, mi móvil es una cámara para llamar por teléfono con una gran acumulación de llamadas perdidas. Pero estos días no para de sonar, no podemos abstraernos.

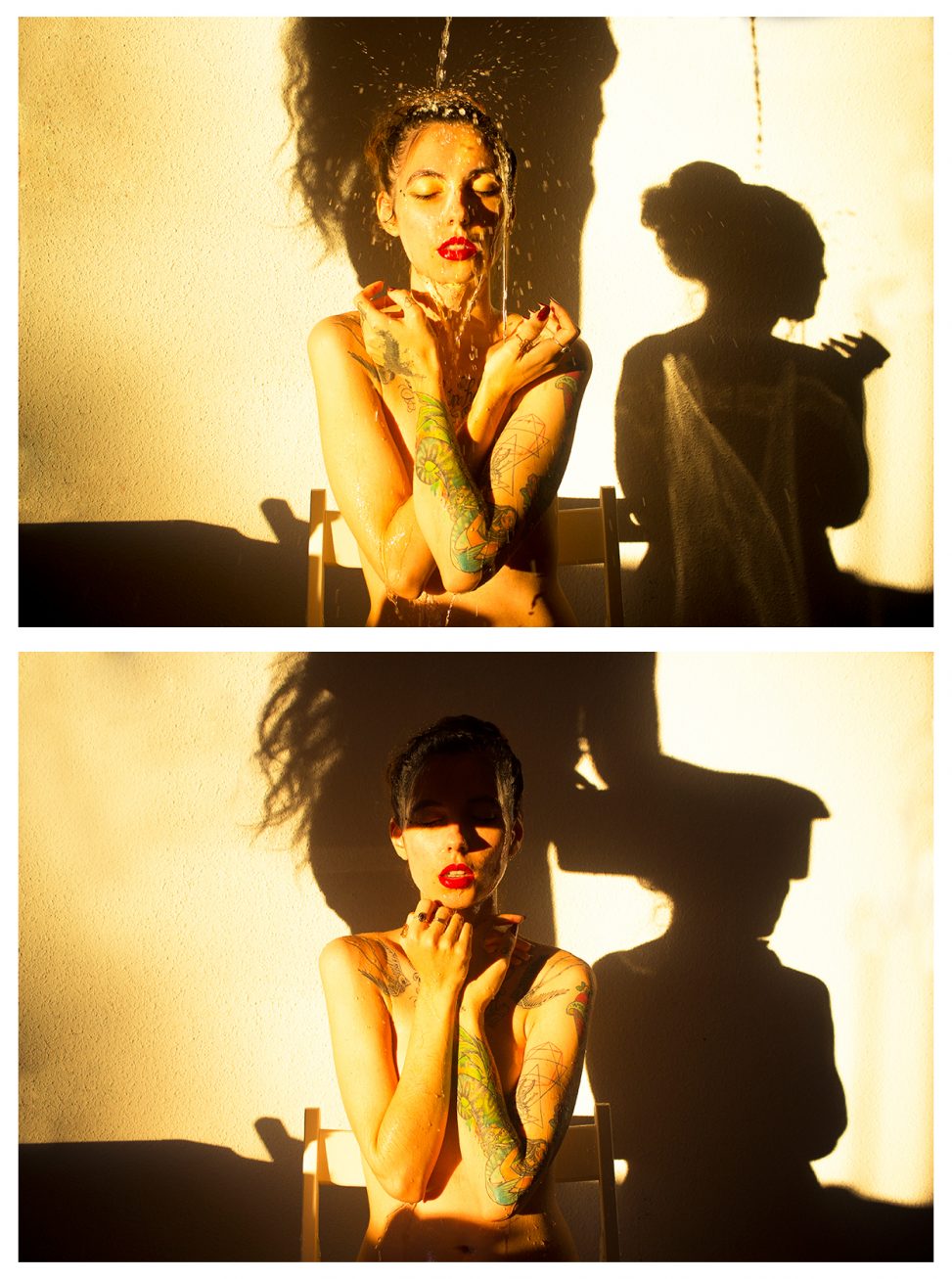

Me acuesto tarde. Efectivamente, no puedo evitar que la noche, en su silencio y quietud, me dé paz. Saber que al menos por la noche la guerra cesa. Editar unas fotos en lo que deberían ser tus horas de descanso.

Abro los ojos por la mañana, en medio de la oscuridad de mi cuarto. No quiero levantarme. Estoy agotada y profundamente apesadumbrada. Su camita sigue vacía a mi lado. Entonces coges fuerzas y dices que todo mal tiene su fecha de caducidad, que algún día conseguirá soltarte y se cansará de declararte la guerra de la forma más sucia y torticera y tú podrás salir adelante, rehacer tu vida con lo que más amas. Con los que más amas. Salgo del nórdico, «Venga, Leila, por tu hija». Y piensas que no hay nada más fuerte que el instinto materno. Aceptas toda violencia que se ejerce sobre ti por ser mujer y neurodiversa, tanto a nivel popular, estatal e institucional. Soportar ser un cero a la izquierda (¿Será mi voz?) Ser objeto de ghosling. Normalizar la tensión diaria. Responder preguntas. Responder al móvil. Recorrerte todo Madrid. Preparar decenas de fotos para poder pagarlo todo. Hacer esto último con amor. Y así que me echen lo que quieran encima, que todavía no me han echado nada que consiga tumbarme.